Le quatorzième numéro de la revue Criticat est récemment sorti. Le sommaire est, comme d'habitude, très varié tout en tournant autour d'une problématique principale, en l'occurrence l'aménagement des espaces publics. On peut lire, entre autres, dans ce numéro, un long article sur un projet de rénovation urbaine à Roubaix, une rétrospective de vingt-cinq d'aménagement des espaces publics à Lyon, une remise en cause des interventions de l'Office for metropolitan architecture de Rem Koolhaas à Rotterdam, une étude de la rénovation de la place de la République à Paris et une réflexion sur l'histoire de la ville balnéaire australienne de Golden City. On peut aussi lire une anthologie de textes évoquant l'espace public et notamment des extraits du livre d'Henri Lefebvre de 1973 intitulé Vers une architecture de la jouissance. Mais l'article le plus original est probablement celui consacré par André Bideau à la place tout à fait singulière des ouvrages d'art en béton dans l'identité nationale suisse.

jeudi 5 mars 2015

mardi 3 mars 2015

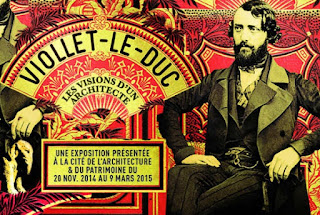

Viollet-le-Duc à la Cité de l'architecture

Il ne reste plus que quelques jours pour voir, à la Cité de l'architecture, l'exposition consacrée à Viollet-le-Duc (1814-1879) et sous-titrée "Les visions d'un architecte". Après les expositions Baltard et Labrouste de l'hiver 2012-2013, respectivement présentées par le musée d'Orsay et la Cité de l'architecture, c'est une nouvelle figure majeure de l'architecture du dix-neuvième siècle qui fait l'objet d'une rétrospective. Cette manifestation est sobrement et efficacement présentée, évitant les fac-similés qui ont entaché certaines expositions précédemment présentées par la Cité de l'architecture (on a heureusement épargné au visiteur les gargouilles en carton pâte...). Par ailleurs, l'exposition se veut exhaustive évoquant bien sûr en Viollet-le-Duc le restaurateur, mais aussi le savant, le professeur, l'architecte de cour, l'organisateur de cérémonies, le concepteur de meubles, le caricaturiste, le précurseur de l'Art nouveau, l'alpiniste et le passionné de géologie... Le parcours est globalement thématique mais fournit néanmoins, dès le début, l'essentiel des données biographiques nécessaires à la compréhension de la carrière de l'architecte. Ce parcours met aussi très bien en valeur, chez Viollet-le-Duc, le goût des voyages, des montagnes et surtout, du dessin. Il a le mérite de ne pas opposer mais plutôt de réconcilier, chez l'architecte, le rationaliste scientifique et l'amateur de fantaisies ornementales, l'amoureux du passé et le restaurateur parfois dogmatique de certains édifices médiévaux. On peut regretter quelques angles morts, l'exposition s'attardant peu sur les convictions politiques ou religieuses de l'architecte, mais on ne peut que saluer la tenue, à la Cité de l'architecture, d'une nouvelle exposition patrimoniale de grande qualité, classique au meilleur sens du terme.

lundi 23 février 2015

Projets primés en France et à l'international

La Cité de l'architecture n'a probablement jamais, depuis son inauguration en 2007, proposé un programme aussi riche que cette année 2014-2015, ce qui pourrait bien faire que son titre de "plus grand centre d'architecture au monde" ne s'applique plus désormais essentiellement à la taille des espaces d'expositions ou de ses collections mais aussi à l'ampleur des manifestations programmées. Parmi les nombreuses expositions en cours, on peut en signaler deux qui mettent en valeur les architectes français et l'architecture en France. Le deuxième palmarès "Archicontemporaine" présente de manière succincte 24 projets récents, distingués par le grand public, dans trois catégories ("Habitat", "Equipement", "Aménagement"). Quant à l'exposition intitulée Ailleurs/Outwards, organisée par l'AFEX en charge de promouvoir les architectes français à l'étranger, elle présente une dizaine d’œuvres majeures récemment réalisées par de grands noms de l'architecture française, en Europe et surtout dans les pays émergents, au Maroc, au Brésil et avant tout en Chine. L'ensemble des deux expositions est présenté de manière efficace (quoique les panneaux interactifs d'Ailleurs se déroulent à un rythme assez curieux) ; et le tout a le bon goût d'éviter le localisme stérile aussi bien que le triomphalisme cocardier.

| Marc Mimram, Pont Sino-Singapour, Tianjin, Chine. |

"Un bâtiment, combien de vies ?"

La Cité de l'architecture présente, jusqu'au 2 mars, la première partie d'une exposition en trois temps intitulée Un bâtiment, combien de vie ? Il y est question de réemploi, de transformation, de réutilisation, de détournement de bâtiments du vingtième siècle, en France et en Europe, autour de thèmes comme les "cathédrales de l'industrie" ou "le béton". On peut suivre une longue chronologie illustrée de l'après-guerre à la période contemporaine, regarder des films exposant le point de vue de Renzo Piano par exemple, mais aussi se concentrer sur une trentaine d'études de cas emblématiques présentés plus en détail et accompagnés de maquettes. L'ensemble est à la fois dense, riche d'informations et très pédagogique : on ne peut que saluer l'effort méritoire de vulgarisation intelligente qu'accomplit l'exposition en s'abstenant, dans les textes accompagnant les œuvres, de tout le jargon rébarbatif et souvent abscons qui risquerait de décourager le visiteur non spécialiste de la question. L'ensemble, par ailleurs très agréablement présenté, réussit parfaitement à faire le lien entre la vocation patrimoniale de la Cité et sa mission de présentation des tendances actuelles de l'architecture contemporaine. On attend les deux prochains volets du triptyque avec impatience, mais il serait très dommage de passer à côté du premier, qui prend fin dans moins de dix jours...

http://www.citechaillot.fr/data/expositions_bc521/fiche/24394/cp_un_batiment_combien_de_vies_def_a11f8.pdf

mercredi 11 février 2015

"Aux sources du design" au château de Versailles

Le château de Versailles présente, jusqu'au 22 février, une exposition de mobilier français du dix-huitième siècle. L'exposition adopte un plan globalement chronologique et thématique a priori peu convaincant. L'ensemble s'avère pourtant des plus roboratifs : les meubles présentés ont tous été réalisés pour les rois de France ou pour les grandes familles princières, dans les matériaux les plus précieux et selon les techniques les plus sophistiquées ; les œuvres sont très bien mises en valeur et accompagnées d'informations judicieuses ainsi que de citations tirées d'un abécédaire rédigé pour l'occasion par Jean Nouvel. On n'en ressort pas forcément convaincu par la thèse annoncée dans le titre, thèse selon laquelle le dernier siècle de l'Ancien régime a marqué les débuts du design ; ce qui apparaît surtout, et ce qui est habilement souligné par les textes de Nouvel, c'est le lien entre le mobilier et l'architecture de l'époque : une partie des meubles exposés a été conçue par des architectes, beaucoup ont été prévus pour une pièce spécifique d'un palais royal ou princier et la plupart adoptent des formes inspirées de l'architecture.

| Jean-Henri Riesener (1734-1806), Bureau du hameau de Trianon, 1785-1788 |

dimanche 4 janvier 2015

AJAP 2014 et Ciciliano à la Cité de l'architecture

Plus qu'un jour pour voir, à la Cité de l'architecture, les Albums des jeunes architectes et paysagistes 2014, qui semblent marqués par une moindre attention que lors des éditions précédentes aux questions d'environnement et de construction durable (mais c'est peut-être dû aux choix du jury plus qu'à une tendance de fond). On peut par ailleurs voir, jusqu'au 19 janvier, comme d'habitude un peu desservi par une exposition dans les couloirs souterrains de la Cité, le projet des étudiants de l'école de Chaillot pour le village médiéval de Ciciliano, dans le Latium.

| Château de Theodoli, Ciciliano. |

mercredi 31 décembre 2014

"L'Aménagement du territoire" (2014) par Aurélien Bellanger

Dans La Théorie de l'information, publiée en 2012, Aurélien Bellanger (né en 1980) retraçait dans un style très documenté évoluant insensiblement vers la prose poétique, l'essor de l'aviation et des nouvelles technologies de l'information dans la banlieue ouest de Paris, en s'inspirant librement du parcours de Xavier Niel, le fondateur de Free. Ce premier roman traitait souvent d'architecture et d'urbanisme, l'auteur évoquant longuement, par exemple, la construction du centre commercial de Parly II au Chesnay. Dans L'Aménagement du territoire, A. Bellanger se penche sur le destin de deux dynasties alliées mais rivales d'un petit village fictif de la banlieue de Laval, bouleversé par les travaux du TGV Paris-Rennes. Les deux familles prospèrent dans l'agriculture et surtout dans le BTP, tout en produisant quelques rejetons qui se tournent vers la politique, les sciences humaines, l'occultisme ou le militantisme écologique. Comme dans son premier roman, l'auteur recourt systématiquement au style indirect libre, cantonnant volontairement ses personnages à des archétypes chargés d'incarner les différentes forces en présence dans cette science typiquement française qu'est l'aménagement du territoire. Il est donc, dans ce roman, question de géologie, d'histoire, de patrimoine, d'archéologie préventive, de la modernisation de l'agriculture française, des paysages bocagers de la Mayenne et de l'Ouest, de sociétés secrètes et de politique, d'autonomisme breton et de redécoupage des régions ainsi que de la place des grandes infrastructures aéroportuaires et surtout ferroviaires dans la géographie française. L'architecture est aussi évoquée, même si c'est le plus souvent de manière indirecte. L'ensemble, transcendé par une écriture poétique et efficace s'avère passionnant.

Ci-dessous, un extrait évoquant l'opinion d'André Taulpin, chef d'un géant du BTP dans le roman, sur la gare de Besançon (p. 199) :

"La nouvelle gare TGV de Besançon était une caricature de l'envahissant et inhumain pouvoir des environnementalistes. Il n'était plus permis de construire des monuments en France. Ils étaient des insultes au paysage. Le dernier monument construit en France, il devait le reconnaître, l'avait été à l'instigation du président Mitterrand : c'était la pyramide du Louvre. Il n'y avait plus rien eu depuis. Tout était désormais ramassé, consensuel et honteux. La gare de Besançon, Franche-Comté TGV, située dans une zone forestière, était à demi enterrée et recouverte d'un substrat végétal. C'était un projet à Haute Qualité Environnementale. Les escaliers eux-mêmes, dont la nature brutale était depuis longtemps dénoncée par les associations de handicapés, avaient été remplacées par des rampes d'accès inclinées dont les pentes trop douces formaient d'interminables zigzags ; l'ensemble donnait l'impression qu'on avait, après l'avoir déjà chassée du centre-ville et obligée à se conformer à des normes humiliantes, voulu écraser la gare pour la faire disparaître. Elle n'avait bien sûr pas été inaugurée par le président de la République, mais par son ministre de l'Ecologie".

Inscription à :

Articles (Atom)